들어가며

이번 주는 통계 수업이 마무리되며, 3주차 학습이 마무리되었다.

이번 포스팅에서는 이러한 학습 내용을 바탕으로 3주차 학습 내용을 요약 및 정리했다.

1. 유사도 & 거리 척도

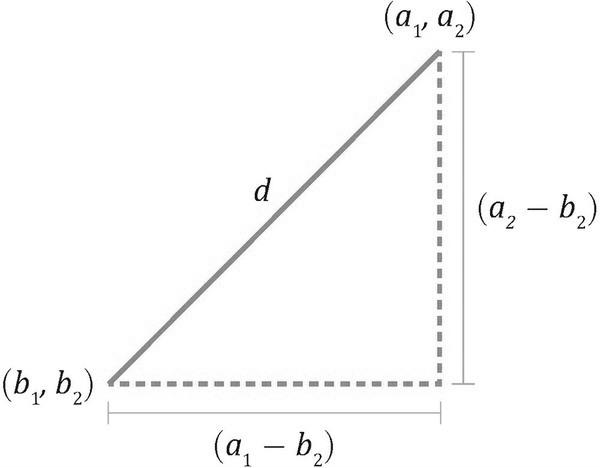

1-1. 유클리드 거리

유클리드 거리 예시

\[d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2}\]

- 군집 분석의 척도 중 가장 일반적이고 직관적인 거리 측정 방법

- 두 점 사이의 가장 짧은 직선 거리 (직각삼각형의 빗변)

- 피타고라스 정리 기반

- L2 거리(L2 Norm)라고도 불림

- K-최근접 이웃(KNN), K-Means 군집분석, PCA 거리 기반 차원 축소 등 사용

PyTorch로 구현

1

2

3

4

5

6

| # 유클리드 유사도의 코드 표현

euclidean_distance = torch.norm(b - c, p = 2) # 유클리드 거리 계산

euclidean_similarity = 1 / (1 + euclidean_distance) # 유사도 계산 (예시: 거리의 역수)

print(f'Euclidean Distance: {euclidean_distance.item()}')

print(f'Euclidean Similarity: {euclidean_similarity.item()}')

|

Euclidean Distance: 1.4142135381698608

Euclidean Similarity: 0.41421353816986084

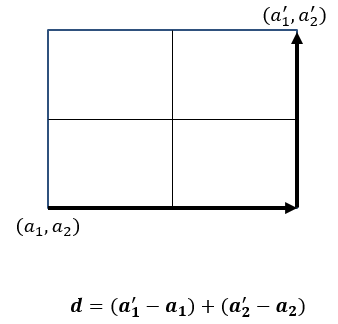

1-2. 맨해튼 거리

맨해튼 거리 예시

\[d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| + \cdots + |x_n - y_n|\]

- 격자형 도로 위에서 두 지점을 이동할 때 총 거리

- 직선이 아닌, 축을 따라 이동하는 거리의 총합

- L1 거리(L1 Norm)이라고도 불림

- 이상치에 덜 민감하여 강건한 모델에 유리

- 텍스트 데이터 분석, 추천 시스템, 군집 분석 등에서 활용

PyTorch로 구현

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| # 맨해튼 유사도의 코드 표현 실습

b = torch.tensor([1, 0, 2], dtype=torch.float32)

c = torch.tensor([0, 1, 2], dtype=torch.float32)

manhattan_distance = torch.norm(b - c, p = 1) # 맨해튼 거리 계산

manhattan_similarity = 1 / (1 + manhattan_distance) # 유사도 계산 (예시: 거리의 역수)

print(f'Manhattan Distance: {manhattan_distance}')

print(f'Manhattan Similarity: {manhattan_similarity}')

|

Manhattan Distance: 2.0

Manhattan Similarity: 0.3333333432674408

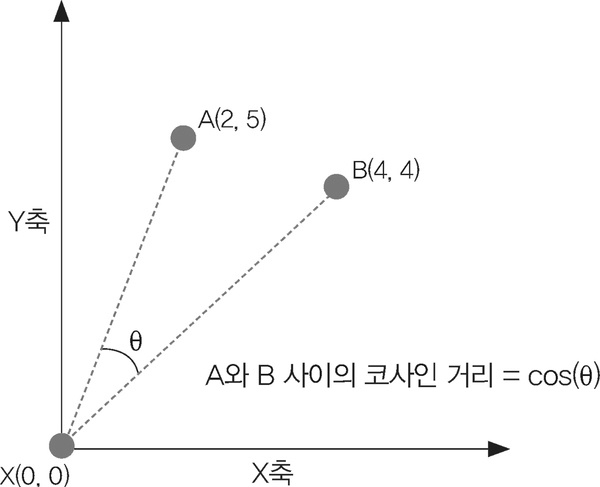

1-3. 코사인 거리

코사인 거리 예시

\[d(x, y) = 1 - \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\|}\]

- 두 벡터 사이의 각도를 기준으로 유사도를 측정

- 거리 자체보다는, 벡터가 얼마나 비슷한 방향을 갖는지가 중요

- 문서 간 유사도, 텍스트 마이닝 등에서 매우 자주 사용됨

- 단위 크기와 무관, 크기보다 방향성이 중요한 문제에 적합

PyTorch로 구현

1

2

3

4

5

6

7

| # 코사인 유사도의 코드 표현

dot_product = torch.dot(b, c)

norm_b = torch.norm(b, p = 2)

norm_c = torch.norm(c, p = 2)

cosine_similarity = dot_product / (norm_b * norm_c)

print(f'Cosine Similarity: {cosine_similarity.item()}')

|

Cosine Similarity: 0.800000011920929

2. 통계적 가설 검정

- 정규성 검정, T 검정, ANOVA 검정, 상관분석에 대한 내용을 정리했다.

- 아래는 Python으로 구현한 예제 코드이다.

2-1. Library

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

| import pandas as pd

import numpy as np

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

import platform

import warnings

import pingouin as pg

from matplotlib import font_manager, rc

from scipy import stats

from scipy.stats import shapiro, f_oneway

|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| warnings.filterwarnings('ignore')

path = '/library/Fonts/Arial Unicode.ttf'

if platform.system() == 'Darwin':

print('Hangul OK in your MAC!')

rc('font', family='Arial Unicode MS')

elif platform.system() == 'Windows':

font_name = font_manager.FontProperties(fname=path).get_name()

rc('font', family=font_name)

else:

print('Unknown system.. sorry')

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

|

Hangul OK in your MAC!

1

2

3

| # Data load

df = sns.load_dataset('tips') # tip 관련 데이터

df

|

| total_bill | tip | sex | smoker | day | time | size |

|---|

| 0 | 16.99 | 1.01 | Female | No | Sun | Dinner | 2 |

|---|

| 1 | 10.34 | 1.66 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |

|---|

| 2 | 21.01 | 3.50 | Male | No | Sun | Dinner | 3 |

|---|

| 3 | 23.68 | 3.31 | Male | No | Sun | Dinner | 2 |

|---|

| 4 | 24.59 | 3.61 | Female | No | Sun | Dinner | 4 |

|---|

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|---|

| 239 | 29.03 | 5.92 | Male | No | Sat | Dinner | 3 |

|---|

| 240 | 27.18 | 2.00 | Female | Yes | Sat | Dinner | 2 |

|---|

| 241 | 22.67 | 2.00 | Male | Yes | Sat | Dinner | 2 |

|---|

| 242 | 17.82 | 1.75 | Male | No | Sat | Dinner | 2 |

|---|

| 243 | 18.78 | 3.00 | Female | No | Thur | Dinner | 2 |

|---|

244 rows × 7 columns

2-2. Normality 검정

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| num_df = df.select_dtypes(include=['number'])

for col in num_df.columns:

shap, p_value = stats.shapiro(num_df[col])

if p_value > 0.05:

print(f"정규성 만족: {col}은 정규분포를 따른다.")

else:

print(f"정규성 불만족: {col}은 비정규분포를 따른다.")

|

정규성 불만족: total_bill은 비정규분포를 따른다.

정규성 불만족: tip은 비정규분포를 따른다.

정규성 불만족: size은 비정규분포를 따른다.

1

2

3

4

| # 시각화 확인

plt.figure(figsize=(8, 6))

sns.histplot(df['total_bill'], kde=True)

plt.show()

|

2-3. T-검정

1

2

3

4

5

6

7

8

| # 손님들이 주는 팁의 평균이 3달러 인가?

t_stat, p_value = stats.ttest_1samp(df['tip'], 3) # 단일표본 검정

print(f"T-stat: {t_stat:.4f}, P-value: {p_value:.4f}")

if p_value > 0.05:

print(f"귀무가설 채택 → 평균 팁은 3달러와 유의한 차이가 없음 (P-value={p_value:.4f})")

else:

print(f"귀무가설 기각 → 평균 팁은 3달러와 유의하게 다름 (P-value={p_value:.4f})")

|

T-stat: -0.0194, P-value: 0.9845

귀무가설 채택 → 평균 팁은 3달러와 유의한 차이가 없음 (P-value=0.9845)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

| # 흡연자와 비흡연자의 평균 팁 금액 차이가 있는가?

smokers = df[df['smoker'] == 'Yes']['tip'] # 흡연자

non_smokers = df[df['smoker'] == 'No']['tip'] # 비흡연자

t_stat, p_value = stats.ttest_ind(smokers, non_smokers) # 독립표본 t검정

print(f"T-stat: {t_stat:.4f}, P-value: {p_value:.4f}")

if p_value > 0.05:

print(f"귀무가설 채택 → 흡연자와 비흡연자의 평균 팁에 유의한 차이 없음(P-value={p_value:.4f})")

else:

print(f"귀무가설 기각 → 흡연자와 비흡연자의 평균 팁에 유의한 차이 있음(P-value={p_value:.4f})")

|

T-stat: 0.0922, P-value: 0.9266

귀무가설 채택 → 흡연자와 비흡연자의 평균 팁에 유의한 차이 없음(P-value=0.9266)

2-4. ANOVA 검정

- One-way ANOVA(일원 분산분석)

- Two-way ANOVA(이원 분산분석)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

| # 점시과 저녁의 팁 차이가 있는가?

lunch = df[df['time'] == 'Lunch']['tip'] # 점심

dinner = df[df['time'] == 'Dinner']['tip'] # 저녁

stat, p_value = stats.f_oneway(lunch, dinner) # 일원 분산분석

print(f"Stat: {stat:.4f}, P-value: {p_value:.4f}")

if p_value > 0.05:

print(f"귀무가설 채택 → 점심과 저녁의 팁에 유의한 차이 없음 (P-value={p_value:.4f})")

else:

print(f"귀무가설 기각 → 점심과 저녁의 팁에 유의한 차이 있음 (P-value={p_value:.4f})")

|

Stat: 3.6338, P-value: 0.0578

귀무가설 채택 → 점심과 저녁의 팁에 유의한 차이 없음 (P-value=0.0578)

해석

| 항목 | 의미 |

|---|

| SS | 제곱합 (Sum of Squares) → 각 요인이 설명하는 변동량 |

| DF | 자유도 (Degree of Freedom) |

| MS | 평균제곱 (Mean Square) = SS / DF |

| F | F-통계량 (요인의 영향력 크기 비교) |

| p-unc | p-value (유의확률) |

| np2 | eta-squared (효과크기, 설명력 비율) |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

| # 성별과 요일에 따른 팁 차이가 있는가?

anova_result = pg.anova(dv='tip', between=['sex', 'day'], data=df) # 이원 분산분석

print(f"{anova_result}\n")

# 유의확률(p-value) 기준으로 해석

for i, row in anova_result.iterrows():

factor = row['Source']

if factor == 'Residual': # Residual 스킵

continue

pval = row['p-unc']

if pval > 0.05:

print(f"귀무가설 채택 → '{factor}'에 따른 팁의 평균 차이는 유의하지 않음 (P-value={pval:.4f})")

else:

print(f"귀무가설 기각 → '{factor}'에 따른 팁의 평균 차이에 유의한 차이가 있음 (P-value={pval:.4f})")

|

Source SS DF MS F p-unc np2

0 sex 1.594561 1.0 1.594561 0.833839 0.362097 0.003521

1 day 7.446900 3.0 2.482300 1.298061 0.275785 0.016233

2 sex * day 2.785891 3.0 0.928630 0.485606 0.692600 0.006135

3 Residual 451.306151 236.0 1.912314 NaN NaN NaN

귀무가설 채택 → 'sex'에 따른 팁의 평균 차이는 유의하지 않음 (P-value=0.3621)

귀무가설 채택 → 'day'에 따른 팁의 평균 차이는 유의하지 않음 (P-value=0.2758)

귀무가설 채택 → 'sex * day'에 따른 팁의 평균 차이는 유의하지 않음 (P-value=0.6926)

2-5. 상관분석

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| # Pearson 상관분석 (선형 관계)

pearson_corr, pearson_p = stats.pearsonr(df['total_bill'], df['tip'])

print(f"상관계수: {pearson_corr:.4f}, P-value: {pearson_p:.4f}")

# 유의성 해석

if pearson_p > 0.05:

print(f"귀무가설 채택 → 'total_bill'과 'tip' 사이에 선형 상관관계 없음 (P-value={pearson_p:.4f})")

else:

print(f"귀무가설 기각 → 'total_bill'과 'tip' 사이에 선형 상관관계 있음 (P-value={pearson_p:.4f})")

|

상관계수: 0.6757, P-value: 0.0000

귀무가설 기각 → 'total_bill'과 'tip' 사이에 선형 상관관계 있음 (P-value=0.0000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| # 시각화

plt.figure(figsize=(8, 6))

sns.regplot(x='total_bill', y='tip', data=df, line_kws={'color': 'red'}, scatter_kws={'alpha': 0.6})

plt.title("Total Bill vs Tip (with Regression Line)")

plt.xlabel("Total Bill")

plt.ylabel("Tip")

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.show()

|

- Spearman 상관 분석은 데이터의 순위를 기반으로 관계를 분석하는 비모수 통계 기법

- 시각화 시 회귀선을 그리지 않는 이유는, 직선 회귀는 수치 간 선형 관계를 전제로 하기 때문

- 스피어만은 단조한 순위 관계를 보기 때문에 선형 회귀선이 의미 없다.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| # Spearman 상관분석

spearman_corr, spearman_p = stats.spearmanr(df['total_bill'], df['tip'])

print(f"상관계수: {spearman_corr:.4f}, P-value: {spearman_p:.4f}")

# 유의성 판별

if spearman_p > 0.05:

print(f"귀무가설 채택 → total_bill과 tip 간의 순위 상관은 유의하지 않음 (P-value={spearman_p:.4f})")

else:

print(f"귀무가설 기각 → total_bill과 tip 간의 순위 상관에 유의한 관계가 있음 (P-value={spearman_p:.4f})")

|

상관계수: 0.6790, P-value: 0.0000

귀무가설 기각 → total_bill과 tip 간의 순위 상관에 유의한 관계가 있음 (P-value=0.0000)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| # 순위로 변환

df['rank_total_bill'] = df['total_bill'].rank()

df['rank_tip'] = df['tip'].rank()

# 시각화

plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.scatter(df['rank_total_bill'], df['rank_tip'])

plt.title('Spearman Rank Correlation (순위 기준)')

plt.xlabel('Rank of total_bill')

plt.ylabel('Rank of tip')

plt.grid(True)

plt.show()

|