들어가며

이번 주는 김인섭 강사님의 실시간 강의로 Python, 데이터분석 까지 다졌고 금요일부터는 오영석 강사님의 통계 수업이 시작되며 2주차 학습이 마무리되었다. 이번 포스팅에서는 이러한 학습 내용을 바탕으로 2주차 학습 내용을 요약 및 정리했다.

1. Pandas

Pandas는 데이터 처리를 지원하는 Python의 라이브러리이다. 인덱싱, 연산용 함수, 전처리 함수 등을 제공하며 데이터 분석, 통계 분석 등을 위해 사용한다.

1-1. Series

- 하나의 정보에 대한 데이터들의 집합

- 1개의 컬럼값으로 구성된 1차원 데이터 셋

1

2

3

4

5

| import pandas as pd

data = ["A", "B", "C", "D", "E"] # 컬럼

se = pd.Series(data)

se

|

0 A

1 B

2 C

3 D

4 E

dtype: object

1

2

| se[0] # indexing -> A

se[:3] # slicing

|

0 A

1 B

2 C

dtype: object

1

2

3

4

| se.name = "alphabet" # series 이름

se.index.name = "No." # index 이름

se

|

No.

0 A

1 B

2 C

3 D

4 E

Name: alphabet, dtype: object

1-2. DataFrame

- 데이터 분석에서 가장 중요한 데이터 구조

- 관계형 데이터베이스의 테이블 또는 엑셀 시트와 같은 형태(2차원 구조)

- ✅스테로이드를 맞은 엑셀 이라고도 불림

데이터 생성

1

2

3

4

5

6

7

| data = {

'country' : ["kor", "usa", "china", "japan"],

'rank' : [1,2,3,4],

'grade' : ["A", "B", "C", "D"],}

df = pd.DataFrame(data)

df

|

| country | rank | grade |

|---|

| 0 | kor | 1 | A |

|---|

| 1 | usa | 2 | B |

|---|

| 2 | china | 3 | C |

|---|

| 3 | japan | 4 | D |

|---|

데이터 추가 및 삭제

1

2

3

4

5

| president = pd.Series(["yoon", "biden", "jinping", "kishida"])

president

df['president'] = president # 추가

df

|

| country | rank | grade | president |

|---|

| 0 | kor | 1 | A | yoon |

|---|

| 1 | usa | 2 | B | biden |

|---|

| 2 | china | 3 | C | jinping |

|---|

| 3 | japan | 4 | D | kishida |

|---|

1

2

| df.drop(columns=['grade'], inplace=True) # inplace=True는 원본 df에서 컬럼을 제거하여 바로 반영

df = df.drop(columns=['grade']) # 이 방법으로도 가능

|

| country | rank | president |

|---|

| 0 | kor | 1 | yoon |

|---|

| 1 | usa | 2 | biden |

|---|

| 2 | china | 3 | jinping |

|---|

| 3 | japan | 4 | kishida |

|---|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| # DataFrame 재생성

data = {'country': ["kor", "usa", "china", "japan"],

'rank': [1, 2, 3, 4],

'grade': ["A", "B", "C", "D"],

'score': [100, 80, 60, 40]

}

df = pd.DataFrame(data)

df

|

| country | rank | grade | score |

|---|

| 0 | kor | 1 | A | 100 |

|---|

| 1 | usa | 2 | B | 80 |

|---|

| 2 | china | 3 | C | 60 |

|---|

| 3 | japan | 4 | D | 40 |

|---|

결측치 처리

- NaN : Not a Number (=> 비어있는 데이터, None, Null)

- isnull(): True

- isna(): isnull() 과 동일

- fillna(): null인 데이터들을 내가 입력하는 어떤 값으로 채움

- dropna(): null 데이터를 제거

1

2

3

| # 결측치 생성

df['check'] = np.nan

df

|

| country | rank | grade | score | check |

|---|

| 0 | kor | 1 | A | 100 | NaN |

|---|

| 1 | usa | 2 | B | 80 | NaN |

|---|

| 2 | china | 3 | C | 60 | NaN |

|---|

| 3 | japan | 4 | D | 40 | NaN |

|---|

결측치 확인

| country | rank | grade | score | check |

|---|

| 0 | False | False | False | False | True |

|---|

| 1 | False | False | False | False | True |

|---|

| 2 | False | False | False | False | True |

|---|

| 3 | False | False | False | False | True |

|---|

country 0

rank 0

grade 0

score 0

check 4

dtype: int64

결측치 제거

1

2

3

| df = df.dropna()

# df = df.fillna(대체할 값) < 결측치 대체

df.isna().sum()

|

country 0

rank 0

grade 0

score 0

check 0

dtype: int64

1-3. Merge

merge()는 두 개 이상의 데이터프레임을 특정 열(또는 열들)을 기준으로 합칠 때 사용- DB 테이블 조인과 유사하게 병합할 수 있다.

- 매개변수: on, how, left, right 등

1

2

3

4

5

6

| data = {

"고객번호" : [1001, 1002, 1003, 1004],

'이름': ['LG', "Samsung", "Hyundai", "Kia"]}

df1 = pd.DataFrame(data)

df1

|

| 고객번호 | 이름 |

|---|

| 0 | 1001 | LG |

|---|

| 1 | 1002 | Samsung |

|---|

| 2 | 1003 | Hyundai |

|---|

| 3 | 1004 | Kia |

|---|

1

2

3

4

5

6

| data = {

"고객번호" : [1001, 1001, 1005, 1006],

'시총': ['10조', "5조", "3조", "1조"]}

df2 = pd.DataFrame(data)

df2

|

| 고객번호 | 시총 |

|---|

| 0 | 1001 | 10조 |

|---|

| 1 | 1001 | 5조 |

|---|

| 2 | 1005 | 3조 |

|---|

| 3 | 1006 | 1조 |

|---|

1

2

| df = pd.merge(df1, df2, how='outer')

df

|

| 고객번호 | 이름 | 시총 |

|---|

| 0 | 1001 | LG | 10조 |

|---|

| 1 | 1001 | LG | 5조 |

|---|

| 2 | 1002 | Samsung | NaN |

|---|

| 3 | 1003 | Hyundai | NaN |

|---|

| 4 | 1004 | Kia | NaN |

|---|

| 5 | 1005 | NaN | 3조 |

|---|

| 6 | 1006 | NaN | 1조 |

|---|

1-3. Concat

concat() 함수는 여러 개의 데이터프레임을 행 또는 열 방향으로 간단히 연결하고자 할 때 사용- 데이터프레임을 위아래로 쌓아 올리거나 좌우로 이어붙일 수 있다.

1

2

3

4

5

6

| df1 = pd.DataFrame({"A": [1,2], "B": [3,4]})

df2 = pd.DataFrame({"A": [3,4], "B": [5,6]})

# 세로로 합치기

df_concat = pd.concat([df1, df2], ignore_index=True)

df_concat

|

1

2

3

4

5

6

| df1 = pd.DataFrame({'A': [1, 2], 'B': [3, 4]})

df2 = pd.DataFrame({'C': [5, 6], 'D': [7, 8]})

# 가로로 합치기

result = pd.concat([df1, df2], axis=1)

result

|

2. Statistics

이번 강의에서는 Statistics의 기초 개념과 원리, 방법을 학습한다고 한다.

또한 Python 과 PyTorch 프레임워크를 활용하여 데이터를 표현하고 처리하는 실습을 진행한다.

2-1. 순열(Permutation)

순열의 언어적 표현

- 순열(Permutation)이란? 주어진 집합의 원소들을 특정한 순서로 배열하는 방법을 의미함

- 예) 집합{𝐴,𝐵}가 있을 때 가능한 순열은 𝐴𝐵 와 𝐵𝐴

- 순열에서는 원소의 순서가 매우 중요하며, 순서가 바뀌면 서로 다른 순열로 간주함

- 예1) 주어진 집합{𝐴,𝐵}에서의 𝐴𝐵와 𝐵𝐴는 서로 다른 순열

순열의 수에 대한 수식 표현

- 전체 수열: 서로 다른 n개의 원소로 만들 수 있는 모든 순열의 수는 n!로 계산된다.

- n 팩토리얼: 1부터 n까지 자연수를 차례로 곱한 것을 n팩토리얼, 기호로는 n!과 같이 표기

\[P(n, r) = \frac{n!}{(n - r)!}\]

코드 표현

- itertools: Python의 표준 라이브러리 모듈 중 하나로, 효율적인 반복을 위한 다양한 함수와 도구들을 제공

- 반복자(iterators)를 생성하고 조합하여 복잡한 반복작업을 단순하고 효율적으로 수행할 수 있게 도와줌

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

| import itertools

# 1, 2, 3, 4 숫자가 적힌 카드가 있다고 가정

lists = [1, 2, 3, 4]

# 카드 중 두 장 꺼내는 경우

a = list(itertools.permutations(lists, 2))

print(a)

len(a) # 12

|

2-2. 조합(Combination)

조합의 언어적 표현

- 조합(Combination)이란 주어진 집합에서 순서에 상관없이 일부 원소들을 선택하는 방법을 의미함

- 예) 집합 {𝐴,𝐵}가 있을 때 가능한 조합은

- 원소하나를선택하는경우 𝐴,𝐵

- 원소 두개를 선택하는 경우 𝐴𝐵(즉, 조합에서는 𝐴𝐵, 𝐵𝐴를 동일한 것으로 취급)

조합의 수에 대한 수식 표현

- 서로 다른 n개 중 r개를 순서 없이 고르는 경우의 수

\[C(n, r) = \frac{n!}{r!(n - r)!}\]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

|

import itertools

# 리스트를

cards = [1, 2, 3, 4]

# 2개씩 뽑는 조합 생성 (순서 고려하지 않음)

b = list(itertools.combinations(cards, 2))

print(b) # [(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4)]

print(len(b)) # 6

|

2-3. 확률의 용어

- 시행: 동일한 조건에서 반복할 수 있으며, 그 결과가 우연에 의해 결정되는 관찰이나 실험

- 표본공간: 시행에서 나타날 수 있는 모든 가능한 결과들의 전체 집합

- ex) 주사위를 1회 던졌을 때 표본공간은{1,2,3,4,5,6}

- 근원사건: 표본공간을 구성하는 각각의 개별적인 결과, 즉 실험이나 시행에서 일어날 수 있는 단일한 사건

- ex) 주사위를 1회 던졌을 때, 근원사건 : 1, 2, 3, 4, 5, 6

- 사건: 표본공간 내의 근원사건들의 집합으로, 특정 실험이나 시행에서 발생할 수 있는 결과들의 부분집합

- ex) 주사위를 1회 던졌을 때, 홀수가 나올사건 : {1,3,5}

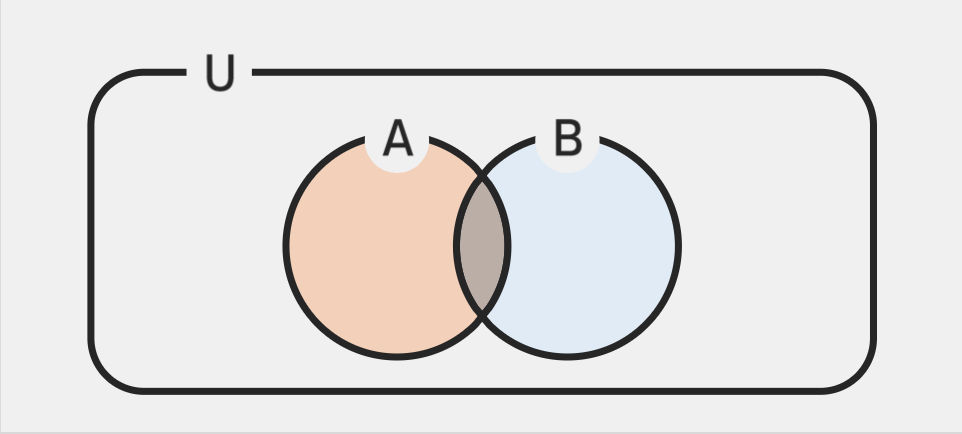

합사건

- 사건 𝐴와 𝐵에 대해 𝐴또는 𝐵가 발생하는 사건, 즉 둘 중 하나라도 발생하는 경우를 포함하는사건

- ex) 비가 오거나 눈이 오는 날 → 둘 중 하나라도 일어나는 날 ==

or

\[P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)\]

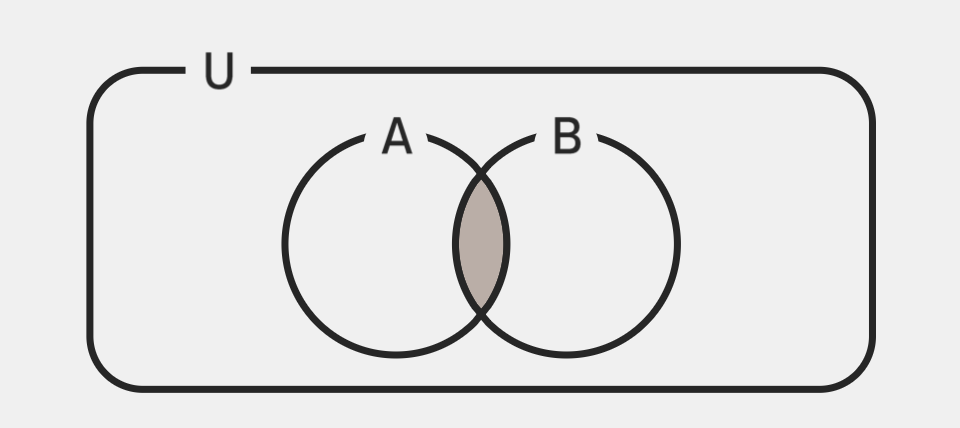

곱사건

- 사건 A와 B에 대해 A와 B가 모두 동시에 발생하는 사건

\[P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)\]

(독립 사건일 경우)

\(P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)\)

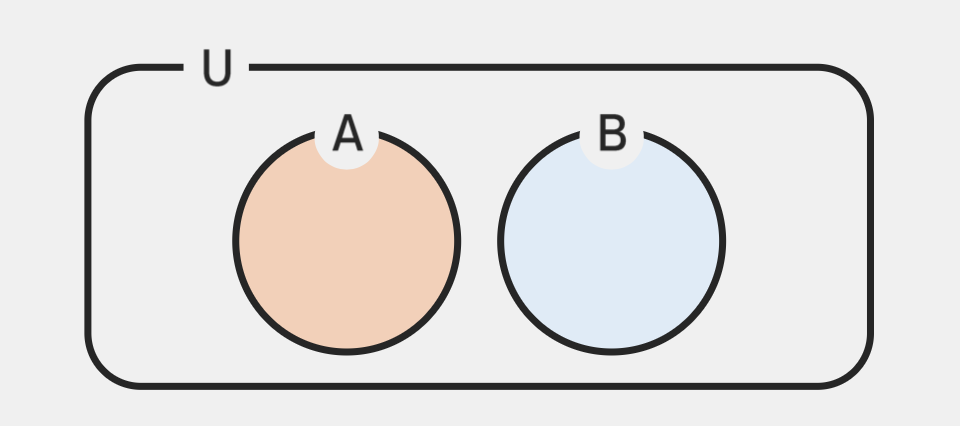

배반사건

- 사건 𝐴와 𝐵에 대해 𝐴와 𝐵가 동시에 발생할 수 없고, 하나가 발생하면, 다른 하나는 반드시 발생하지 않는사건

\[P(A \cap B) = 0\]

⇒ 따라서

\(P(A \cup B) = P(A) + P(B)\)

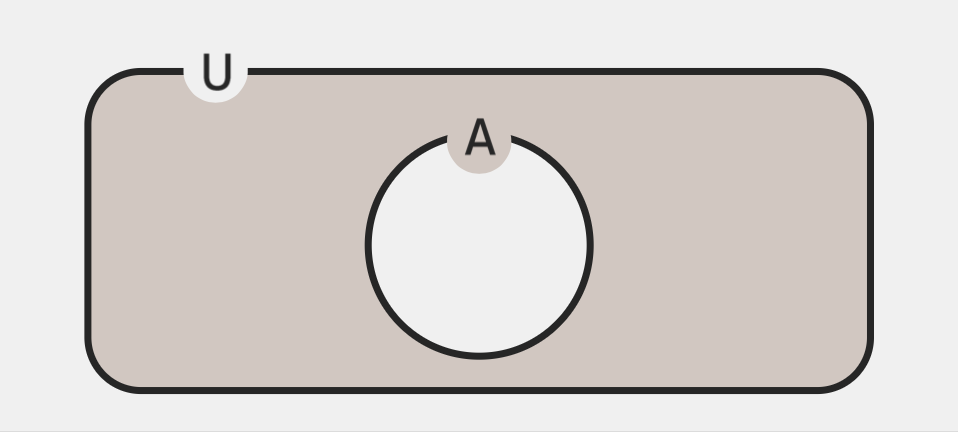

여사건

- 사건 𝐴에 대해 𝐴가 일어나지 않는 경우에 해당하는 사건

- ex) 주사위 예시

- 전체 사건: 주사위 눈 1, 2, 3, 4, 5, 6

- 사건 A: “3 이하가 나올 확률” → {1, 2, 3}

- 여사건 A’: “3 이하가 아닌 눈이 나올 확률” → {4, 5, 6}

- 즉 P(A) = 3/6 = 0.5 => P(A) = 1 - 0.5 = 0.5

\[P(A') = 1 - P(A)\]

2-5. 조건부 확률

- 사건 𝐴와 사건𝐵가 발생하는 과정에 순서 개념이 없다.

- 하지만 사건 𝐴가 발생한 상황 하에 사건𝐵가 발생할 확률을 구하고자 할때 조건부 확률을 구하게 된다.

- 𝑃(𝐵ㅣ𝐴)로 표기

\[P(B \mid A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}\]

예시(ex)

어느 회사의 주가가 월요일 장에 상승할 확률이 0.7이라고 하며, 월요일에 상승하고 그 다음 날에도 상승할 확률이 0.3이라고 한다. 어느 특정 월요일에 주가가 올랐다면 그 다음 날에도 다시 주가가 오를 확률은?

𝐴 =월요일에주가가오를사건, 𝐵 =화요일에주가가오를사건

\[P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0.3}{0.7} = \frac{3}{7}\]

2-6. 독립사건

- 두 사건𝐴와 𝐵에서 한 사건의 결과가 다른 사건에 영향을 주지 않을 때

- 𝐴와 𝐵를 독립사건이라고 하며 다음과 같이 표현

\[P(B \mid A) = P(B \mid A^c) = P(B)\] \[P(B \cap A) = P(A) \cdot P(B \mid A) = P(A) \cdot P(B)\]

2-7. 종속 사건

- 두 사건𝐴와 𝐵에서 한 사건의 결과가 다른 사건에 영향을 줄 때

- 𝐴와 𝐵를 종속사건이라고 하며 다음과 같이 표현

\[P(B \mid A) \ne P(B \mid A^c) \ne P(B)\]

2-8. 척도

- 범주형 척도와 연속형 척도로 분리

- 범주형 척도: 데이터들을 구분 지어 나눌 수 있는 척도로서, 명목척도와 서열척도로 구분

- 연속형 척도: 연속하는 속성의 데이터를 연구나 조사의 목적에 맞게 구분한 척도로서, 등간척도와 비율척도로 구분

- 명목척도: 명목척도는 수나 순서와 관계없이 이름만 붙여지는 척도

- 서열척도: 명목척도와 유사하게 숫자나 연산과는 관련 없으나, 순서(서열)를 구분할 수 있는 척도

- 등간척도: 명목척도 또는 서열척도와는 달리, 측정한 자료들을 대상으로 합과 차가 가능한 척도

- 비율척도: 등간척도의 성질과 함께 없다의 개념인 0값도 가지는 척도

2-9. 모집단

- 모집단: 통계적 연구대상이 되는 전체 집합

- ex) 모든 대한민국 국민

- ex) 너튜브 회원 전체

- 모수: 모집단을 분석하여 알아낸 결과, 수치로 모집단의 특성값

- ex) 모평균(𝜇), 모분산(𝜎2), 모표준편차(𝜎) 등

- 표본: 모집단을 대표할 수 있는 일부를 추출하여 연구나 조사를 실시하고자 할 때 선택한 모집단의 일부

- 확률적 표본추출 방법: 모집단으로부터 표본을 추출할 때 동일한 확률 아래서 표본을 구성하는 방법

- 비확률적 표본추출 방법: 모집단으로부터 표본을 추출할 때 확률과 대상없이 연구자나 조사자가 자신의 생각대로 표본을 뽑거나 연구나 조사 대상이 표본을 구성하는 방법

2-10. 기술통계

기술통계란? 여러가지 현상에 대해 수리적으로 정리, 분석, 예측하는 작업이다.

아래는 실습코드를 요약한 코드다.

중심경향도

- 표본의 중심을 설명하는 것이 대표값 이라고도 하며 중심경향도라고 부르기도 한다.

- 중심경향도의 예시는 다음과 같다.

산포도

- 표본이 퍼진 정도를 구성하는 분포

- 산포도의 종류는 다음과 같다.

Library

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

| import pandas as pd

import seaborn as sns

import matplotlib.pyplot as plt

import platform

import numpy as np

import warnings

from matplotlib import font_manager, rc

# 한글 폰트 깨짐 방지

path = '/library/Fonts/Arial Unicode.ttf'

if platform.system() == 'Darwin':

print('Hangul OK in your MAC!')

rc('font', family='Arial Unicode MS')

elif platform.system() == 'Windows':

font_name = font_manager.FontProperties(fname=path).get_name()

rc('font', family=font_name)

else:

print('Unknown system.. sorry')

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# Data load

df = pd.read_csv('../data/gapminder.tsv', sep='\t')

df

|

Hangul OK in your MAC!

| country | continent | year | lifeExp | pop | gdpPercap |

|---|

| 0 | Afghanistan | Asia | 1952 | 28.801 | 8425333 | 779.445314 |

|---|

| 1 | Afghanistan | Asia | 1957 | 30.332 | 9240934 | 820.853030 |

|---|

| 2 | Afghanistan | Asia | 1962 | 31.997 | 10267083 | 853.100710 |

|---|

| 3 | Afghanistan | Asia | 1967 | 34.020 | 11537966 | 836.197138 |

|---|

| 4 | Afghanistan | Asia | 1972 | 36.088 | 13079460 | 739.981106 |

|---|

| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

|---|

| 1699 | Zimbabwe | Africa | 1987 | 62.351 | 9216418 | 706.157306 |

|---|

| 1700 | Zimbabwe | Africa | 1992 | 60.377 | 10704340 | 693.420786 |

|---|

| 1701 | Zimbabwe | Africa | 1997 | 46.809 | 11404948 | 792.449960 |

|---|

| 1702 | Zimbabwe | Africa | 2002 | 39.989 | 11926563 | 672.038623 |

|---|

| 1703 | Zimbabwe | Africa | 2007 | 43.487 | 12311143 | 469.709298 |

|---|

1704 rows × 6 columns

기초통계

1

2

| # 기초통계 확인

df[['lifeExp']].describe()

|

| lifeExp |

|---|

| count | 1704.000000 |

|---|

| mean | 59.474439 |

|---|

| std | 12.917107 |

|---|

| min | 23.599000 |

|---|

| 25% | 48.198000 |

|---|

| 50% | 60.712500 |

|---|

| 75% | 70.845500 |

|---|

| max | 82.603000 |

|---|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

| # 대륙별 파이차트

df_group = df.groupby('continent').size()

labels = df_group.index

sizes = df_group.values

colors = sns.color_palette('pastel')[0:5]

plt.figure(figsize=(8, 6))

plt.pie(df_group, labels=labels, colors=colors, autopct='%.0f%%')

plt.show()

|

분포 확인

1

2

3

4

| # 분포 확인

plt.figure(figsize=(8, 6))

sns.histplot(df['lifeExp'], alpha = 0.3, bins=7, color='Red')

plt.show()

|

이상치 확인

1

2

3

4

| # 이상치 확인

plt.figure(figsize=(8, 6))

sns.boxplot(x='continent', y='lifeExp', data=df)

plt.show()

|

정규분포 생성

1

2

3

4

5

6

| mu, sigma = 0, 0.1

s = np.random.normal(mu, sigma, 1000)

plt.figure(figsize=(8, 6))

sns.histplot(s, bins=30, kde=True, color="skyblue", stat="density")

plt.show()

|

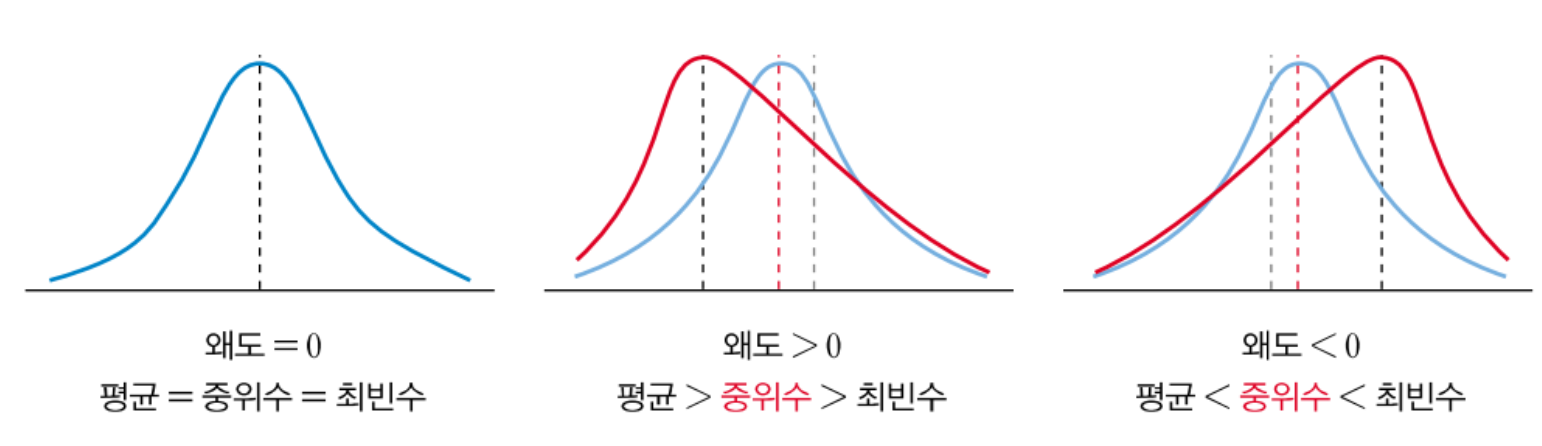

왜도 & 첨도

- 왜도: 자료의 분포가 어느 정도로 비대칭적으로 분포되어 있는지를 나타내는 통계 지표

- 첨도: 첨도는 분포곡선의 봉우리가 얼마나 뾰족한지를 나타내는 수치

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

| warnings.filterwarnings('ignore')

# 데이터 생성

np.random.seed(42)

normal_data = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=1000) # 정규분포

right_skewed = np.random.exponential(scale=1.0, size=1000) # 오른쪽 꼬리

left_skewed = -1 * np.random.exponential(scale=1.0, size=1000) # 왼쪽 꼬리

# 시각화

plt.figure(figsize=(18, 6))

# 1. 왼쪽 꼬리 분포

plt.subplot(1, 3, 1)

sns.histplot(left_skewed, bins=30, kde=True, color='skyblue', stat="density")

plt.title("왼쪽 꼬리 (Skew < 0)")

# 2. 정규분포

plt.subplot(1, 3, 2)

sns.histplot(normal_data, bins=30, kde=True, color='gray', stat="density")

plt.title("정규분포 (Skew = 0)")

# 3. 오른쪽 꼬리 분포

plt.subplot(1, 3, 3)

sns.histplot(right_skewed, bins=30, kde=True, color='salmon', stat="density")

plt.title("오른쪽 꼬리 (Skew > 0)")

plt.tight_layout()

plt.show()

|

2-11. Vector & Matrix

Scalar

- Scalar란 하나의 숫자로 표현되는 양을 의미

- ex) 사람의 체온을 측정하면 하나의 숫자로 표현

1

| a = torch.tensor(36.5 )

|

Vector

- Vector란 순서가 지정된 여러 개의 숫자들이 일렬로 나열된 구조

- ex) 사람의 신체정보를 확인하기 위해 ‘키’, ‘체중‘, ‘허리둘레’, ‘시력(좌)’, ‘시력(우)’

1

| b = torch.tensor([175, 60, 81, 0.8, 0.9])

|

Matrix

- Matrix(행렬)란 동일한 크기를 가진 Vector들이 모여서 형성한, 행과 열로 구성된 사각형 구조

- ex) 그레이 스케일 이미지

1

| c= torch.tensor([[77, 114, 140, 191], [39, 56,46, 119], [61, 29, 20, 33]])

|